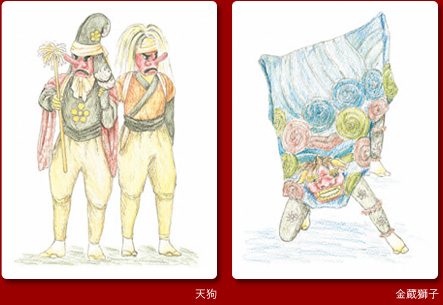

麻か厚手の木綿に手書きの唐獅子模様などが大きく描かれる。五箇山獅子や砺波獅子に竹製の輪がとおされて丸く膨らまされる。氷見獅子では両手で支えるための穴が設けられる。

多くの獅子頭は鼻が正面に大きく座り、丸く大きな目玉と写実的な歯並びで、概ね立方体に成形される。鮮やかな黒・赤の漆や銀色で彩色される。

もうひとつは箱獅子とよばれるもので、頭の頂部と鼻の高さがほぼ同じで、鼻が長く、目玉が大きく上を向き、粗い歯並びで、長い箱のような形状を呈する。行道獅子で使用されている。

(1)キンゾウ:着物に野袴の武者姿

(2)サンパサ:烏帽子に水干姿

(3)オドリコ:花笠に鮮やかな着物

(4)ササラ:平頭巾で手には鉦

(5)テング:手拭被りの天狗面で、太く大きな赤い襷を巻く。

*道化:願念坊、バチ、オカメ、ヒョットコなどが箒や箕などを手にして、場を盛り上げる。

(1)キンゾウ:槍を手に獅子と格闘

(2)ヘビジシ:獅子が蛇を食べる所作

(3)キョクジシ:獅子方のアクロバット

(4)カグラジシ:御幣を手にキンゾウが獅子と演舞

氷見獅子では、漆塗りで紋章入りの烏帽子を被る。他の獅子舞では、ふさふさとした長い白毛のシャグマ(毛冠)を被る。

氷見獅子では先端に紙の房を付けた1メートル程の竹の棒が使用される。五箇山では両端に房が付く。

砺波獅子には薙刀、太刀、鎌などの武具が使用される。

氷見獅子では、狩衣に襷をかけ、紋章を描いた胸当てを付ける。タッツケ袴をはき、裾を紐でくくる。顔には朱塗りの天狗面を付ける。

砺波獅子では、着物と袴姿で模様を描いた胸当てを付ける。白鉢巻で後ろに大きく垂らす。顔は白粉と頬紅で化粧する。

牡丹や唐草模様の胴幕に、巻毛模様のタッツケ袴をはく。獅子方の後者は、両手で胴幕を高く支えて、立体感を醸し出す。越後型神楽獅子では、胴幕をねじって首に巻く。

|