地元では『ヒラタエビ』『シロエビ』『ベツコウエビ』などの名で呼ばれ、てんぷらやから揚げ、だし汁やすまし汁などに利用され、淡白で上品な甘みを持った味に親しんできました。

近年はムキ身などに加工されて高級食材として利用されたり、洋食の食材として注目されたりして用途が急速に広がっています。

富山県ではブリ、ホタルイカとともに富山湾の3大代表魚として力を入れています。

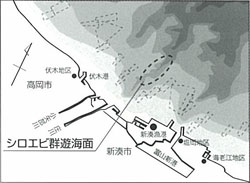

白エビは、富山湾だけでなく駿河湾や相模湾、また糸魚川沖など日本全国の海域に広く分布しています。しかし、漁業が成り立つ程漁獲されるのは富山湾のみです。しかも新湊沖、富山市岩瀬沖、水橋沖だけに漁獲されます。いずれも大きな河川の河口部の沖合いで、河川が刻んだ深く切れ込んだ海域です。水深100〜600mの深海に生息する白エビにとって格好の住処となっているのです。

『白エビといえば新湊』といえるぐらい新湊の白エビの漁獲は湾内でも圧倒的に多いです。 |

|

名称

名称

地元ではシロエビ・シラエビ・ヒラタエビ・ベッコウエビなどと呼ばれています。分類学的には甲殻綱オキエビ科シラエビ属に属します。 形状

形状

透明で、ほのかに薄紅色をしています。生体や新鮮なものほど透明性が高く、鮮度が落ちるとともに白濁し透明性が損なわれてきます。 体長は5〜8cm位で、足は遊泳肢が発達し、頭部に長い1対の触覚があります。

生態

生態

水深100〜600m位の領域を一生泳ぎながら過ごします。他のエビ類のように海底を這いながら過ごすと言うことはありません。寿命は2〜2.5年で、メスは体長5.5cmぐらいになると抱卵します。卵は1〜1.2mmの楕円形をしています。メスは孵化するまで遊泳肢で卵を抱いて保護します。そのため産卵数は約300と少ないのが特徴です。幼生も親と同じ形で孵化します(約1.5cm)。メスは一生に2回産卵します。

利用法

利用法

大半が加工用として消費されています。しかし地元では根強い人気があり生鮮食品としても出荷されています。家庭では、麺類のだし汁、すまし汁、てんぷら、から揚げなどに利用されます。加工用としては、ムキ身、釜揚げ、煮干等に加工されます。特に、ムキ身は寿司ネタ、こぶ締めなどの高級料理に利用されます。近年はせんべい、かきもち、サブレなどの和洋菓子にも利用されています。

地元需要が主ですが、以前から東北、北海道、信州などへは出荷されており、山形県などでは、めでたい席には欠かせない食材として人気があります。近年はテレビの料理番組などにも紹介されて、東京市場にも出荷されています。

漁獲法

漁獲法

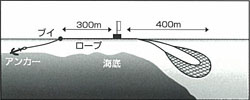

底引き網で漁獲します。